義疏與正義:唐初義疏學視域下的楊士勛《谷梁疏》研討

作者:許超杰

來源:《人文論叢》2023年第1輯(總第39卷)

作者簡介

許超杰,浙江慈溪人,湖南年夜學岳麓書院歷史系副傳授,碩士生導師,中國古典文獻學博士,重要從事中國經學史、文獻學研討,掌管國家社科基金、省部級社科基金4項,在《哲學與文明》《中國哲學史》《文獻》《史學月刊》《史林》《孔子研討》《中國典籍與文明》等刊物發表論文二十余篇。收拾古籍:《年齡谷梁傳集解》、《復禮堂述學詩》等多部。

內容摘要

范甯注、楊士勛疏的《谷梁注疏》是《谷梁》學史上最為主要的經典注釋。由于范甯《谷梁集解》主合匯三傳而不守《谷梁》一家之學,故楊士勛《谷梁疏》雖以《谷梁集解》為藍本,但楊士勛并未固守“疏不破注”的義疏學傳統,而是以《谷梁傳》為焦點,在補苴范甯注之缺掉與違背《谷梁傳》的基礎上,試圖建構一套《谷梁》學釋經體系。楊士勛《谷梁疏》可謂今朝尚存的第一種固守《谷梁》一家之學的著作。對于《谷梁》而言,楊士勛疏或許比范甯注更為主要。

文章目錄

一、未通此傳之意:唐初義疏學與楊士勛之“疏亦破注”

二、疏以破注:楊士勛疏對范注之梳理與補充

三、重探《谷梁》體系:楊士勛《谷梁疏》對《谷梁》脈絡之梳理

關鍵詞

《谷梁》;楊士勛;范甯;義疏學

《四庫全書薈要·撮要》曰:

《年齡谷梁傳注疏》二十卷,晉范甯集解,唐楊士勛疏,宋邢昺等奉詔訂正,令太學傳授。《谷梁》主于說經,多得精義。魏晉以來,尹更始、唐固等說者共若干家,甯據經詰傳,較之何休之注《公羊》,不啻數倍過之。士勛此書頗能疏浚范氏之旨。【1】

此條《薈要》撮要與《總目》頗不雷同,其言“甯據經詰傳,較之何休之注《公羊》,不啻數倍過之”,蓋以范甯據經駁傳為是。《文溯閣四庫全書撮要·年齡谷梁注疏》即曰:

自后爲其學者有尹更始、唐固、糜信、孔衍、江熙、段肅、張靖等十余家,而甯采集之以成是傳。……沈思是傳,其義精審,為后儒所稱。蓋杜預注《左氏》、何休注《公羊》皆獨主其說,不敢稍有異同,是多所回護;甯治《谷梁》而能知其非,較他家為最善矣。【2】

由是可知,四庫館臣蓋將范甯能夠注《谷梁》而不回護《谷梁》為其善。但就注經之學而言,其注一家而不守其學,似非注書正體。故四庫館臣有以善之者,亦是歷代《谷梁》家所以短范甯者。即使是楊士勛為范甯《谷梁集解》作疏,亦多有不從范甯,甚至明確駁斥之者。所以然者,蓋范甯非固守《谷梁》學者,而楊士勛則以《谷梁》為鵠的。是以《薈要》撮要言“士勛此書頗能疏浚范氏之旨”,似亦有不盡相符處。易言之,楊士勛雖為范甯注作疏,然要其歸則在建構一套合適《谷梁》傳義的《谷梁》學體系。

范甯《谷梁集解》雖然并非固守《谷梁》的專門之學,但相較于其他《谷梁》注本,還是較勝一籌,是以成爲東晉之后最爲風行和最爲主要的《谷梁》注本。所以之故,楊士勛于唐初爲范甯《谷梁集解》作疏,合爲后世所謂《谷梁注疏》,是爲《谷梁》學最爲主要的著作。

經學義疏體起于六朝,唐初《五經正義》之編撰,是后遍疏十三經,可謂義疏學發展之頂端,但同時也是義疏學走向興起之標志。【3】今存義疏之書,自當以唐初《五經正義》最爲主要,也恰是《五經正義》奠基了“疏不破注”的疏體特點。【4】孔穎達《禮記正義序》述其作疏之體曰:

往圣逾遠,異端漸扇,故年夜、小二戴共氏而分門,王、鄭兩家同經而異注。……其爲義疏者,南人有賀循、賀瑒、庾蔚、崔靈恩、沈重宣、皇甫侃等;北人有徐道明、李業興、李寶鼎、侯聰、熊安等。其見于世者,唯皇、熊二家罷了。熊則違背本經包養網ppt,多引外義,猶之楚而北行,馬雖疾而往逾遠矣;又欲釋經文,唯聚難義,猶治絲而棼之,手雖繁而絲益亂也。皇氏雖章句詳正,微稍繁廣,又既遵鄭氏,乃時乖鄭義,此是木落不歸其本、狐逝世不首其丘。此二家之弊,未爲得也。【5】

孔氏對皇、熊二家之剖析,實即關乎義疏學師法家法之論。其言熊氏“違背本經,多引外義”即違背家法,而皇氏“既遵鄭氏,乃時乖鄭義”之說則有違注家之家法。其論皇氏之疏爲“木落不歸其本、狐逝世不首其丘”,可見其于“疏以合注”之強調。就此點而言,孔穎達于《年齡正義序》亦有類似之論:

其爲義疏者,則有沈文何、蘇寛、劉炫。……劉炫于數君之內實爲翹楚,然聰慧辯博固其罕儔,而探賾鉤深未能致遠。……又意在矜伐,性好非毀,規杜氏之掉包養一個月價錢凡一百五十余條,習杜義而攻杜氏,猶蠹生于木而還食其木,非其理也。【6】

即以劉炫義疏不守杜氏家法爲非。“疏不破注”,是可謂唐初義疏學之特點,亦唐初官修《五經正義》與六朝義疏學之差異地點。是以,孫詒讓《周禮正義略例》曰:“唐疏例不破注,而六朝義疏家則不盡然。”【7】皮錫瑞亦曰:“著書之例,注不駮經,疏不駮注;不取異義,專宗一家。曲徇注文,未足爲病。”【8】在皮錫瑞看來,爲了貫徹“疏不破注”的原則,即便是注文有誤,依然要“曲爲之說”。易言之,“疏不破注”的焦點是以“注”爲一家之學,必須以其爲準則。經傳讓位于注,對于疏而言,注是其最爲焦點之準則與對象。“自《五經正義》頒行,而后賈氏疏《儀禮》《周禮》,徐氏疏《公羊》,楊氏疏《谷梁》,亦用孔氏之例,執守一家之言,例不破注。”【9】可見“疏不破注”可謂唐初以降疏體之主要標準。楊士勛與編《左傳正義》【10】,故其必明了“疏不破注”之原則。但上文已述,因爲范甯雖注《谷梁》,但其注之焦點卻是《年齡》,是以《谷梁集解》更象是《年齡》學而非《谷梁》一家之學。在范甯合匯三傳、擇善而從的注釋下,疏不破注就會存在較多牴觸,即《谷梁傳》與范甯《集解》之間,存在著《谷梁》與二傳之間的牴觸。這也是惟有《年齡》三傳才會出現的問題。孔穎達《年齡正義序》曰:

漢德既興,儒風不泯。其前漢傳《左氏》者有張蒼、賈誼、尹咸、劉歆,后漢有鄭衆、賈逵、服虔、許惠卿之等,各爲詁訓。然雜取《公羊》《谷梁》以釋《左氏》,此乃以冠雙屨,將絲綜麻,方鑿圓枘,其可進乎?晉世杜元凱又爲《左氏集解》,專取丘明之傳以釋孔氏之經,所謂子應乎母、以膠投漆,雖欲勿合,其可離乎?今校先儒優劣,杜爲甲矣,故晉、宋傳授,以致于今。【11】

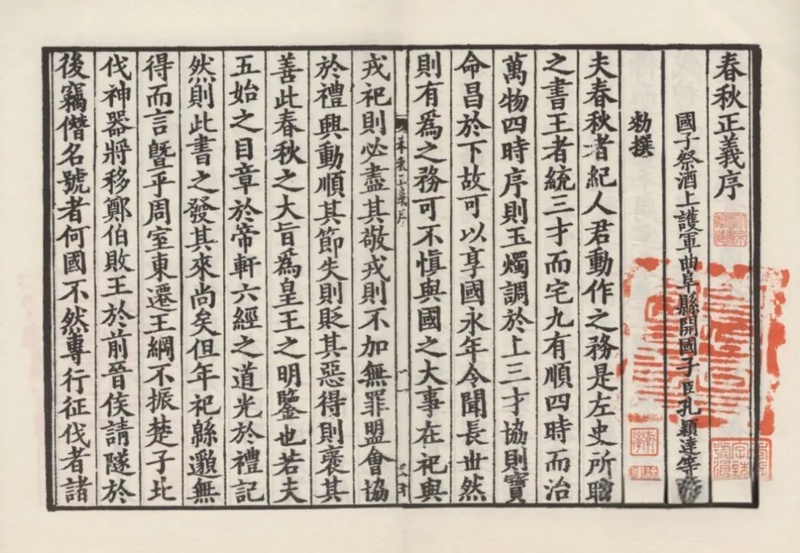

▴《年齡左傳正義》,宋慶元六年紹興府刻宋元遞修本

是以,孔穎達之疏《左傳》,其之所以選擇杜預《集解》,恰是因爲杜預固守《左傳》一家之學。而無論是前漢之張蒼、賈誼、尹咸、劉歆,還是后漢的鄭衆、賈逵、服虔、許惠卿,都雜取《公羊》《谷梁》以釋《左氏》,孔穎達認爲是“以冠雙屨,將絲綜麻,方鑿圓枘”,故不成進。也就是說,孔穎達在《左傳》上的“疏不破注”是樹立在注與傳相合的基礎上,或許說注以釋傳的基礎上的。所以而論,范甯《谷梁集解》就屬于“以冠雙屨,將絲綜麻,方鑿圓枘”之列。由于《谷梁》無善釋,故楊士勛不得不選擇范甯注以爲義疏之藍本,但這亦不過是退而求其次的選擇。也恰是這種選擇背后并不合適唐初義疏學對注包養網心得本固守一家的原則,所以,楊士勛雖然明了“疏不破注”的準則,但其包養一個月釋范甯《集解》則多有“破注”之處。蓋當《谷梁傳》與范甯注相違背之時,楊士勛仍以《谷梁傳》爲準的,而以之駁范甯之說。如僖公四年,“夏,許男新臣卒”,范甯注曰:

十四年冬蔡侯肸卒,傳曰:“諸侯時卒,惡之也。”宣九年辛酉晉侯黑臀卒于扈,傳曰:“其地,于外也。其日,未包養心得踰竟也。”然則新臣卒于楚,故不日耳,非惡也。

楊士勛疏駁此注曰:

宋公和卒,傳曰“諸侯日卒,正也”,則日卒由正,不由善惡。蔡侯肸卒,傳曰“時卒,惡也”,則似不日卒由善惡,不由正者。凡諸侯雖則正卒,有惡者亦不得書日,成十五年“夏六月,宋公固卒”、僖二十四年“冬晉侯夷吾卒”、十四年“冬蔡侯肸卒”是也。身既是庶,雖則無惡,亦不得書日,故傳云“日卒,正也”,明不日是不正,昭十四年“八月,莒子往疾卒”、定十四年夏蒲月“吳子光卒”、襄十八年冬十月“曹伯負芻卒”是也。日卒有二義,故傳兩明之。是諸侯正而無惡,縱在內在內卒書日,不正無惡則書月。但有年夜惡,不問正與不正皆時也。“宋共公卒”書月者,彼爲葬日,表其違例,故不得書時也。雖例言之,則此許男新臣亦是不正也。故范直以“非惡”解之,不云正與不正。又昭二十三年“夏,六月,蔡侯東國卒于楚”,范云“不日,在外也”,則此新臣亦在外,故不書日。襄二十六年“八月,壬午,許男甯卒于楚”,彼亦在外而書日,則甯是正可知也。然則庶子逾竟未逾竟并皆不日,明日子在內在內并皆書日,則新臣由不正而不書日。注云“卒于楚,故不日”者,包養甜心以新臣非直不正,又兼在外,傳例云“其日,未逾竟”,故順傳文書之。其實由正與不正,不論在內在內也。其襄公二十六年傳注云“在外已顯”者,彼甯實是正,經言“于楚”,則在外之文已包養留言板顯,必不須往日,故亦順傳白話之。必知由正不正,不由在內在內者,宣九年范注云:“諸侯正卒則日,不正則不日。包養sd而云未逾竟者,恐后人謂操扈是國,故發傳日未逾竟是也。”知新臣無罪者,以薨于朝會,乃有王事之功,明無罪。或以爲許男新臣亦正也,但爲卒于楚,故不日。“許男甯卒于楚”書日者,以“新臣卒”無“于楚”之文,故往日以見在外而卒也。許男甯經有在外之文,故書日以明其正。“晉侯黑臀卒于扈”,是正未逾竟,故亦書日,與許男異。故范以爲“其日,未逾竟”者,表其非國,不釋日與不日。范氏之注,高低多違,縱使兩解,仍有僻謬,故并存之,以遺來哲。【12】

楊士勛以《谷梁傳》推諸侯卒書日、書月、書時之包養價格例,以爲《谷梁》當以“諸侯正而無惡,縱在內在內卒書日,不正無惡則書月;但有年夜惡,不問正與不正皆時也”爲例。但范甯以在內在外、踰竟與否爲書日、書月、書時之標準,故與《谷梁》傳例不符。以《谷梁》傳例論之,則“范氏之注,高低多違”。楊士勛言“縱使兩解,仍有僻謬”,事實上,更主要的并不是范甯之解不夠圓融,而是其說與《谷梁》傳例不符,故楊士勛駁注以從傳。又如僖公元年,“冬十月壬午,令郎友帥師敗莒師于麗,獲莒挐”,《谷梁》曰:

莒無年夜夫,其曰莒挐,何也?以吾獲之,目之也。內不言獲,此其言獲,何也?惡令郎之紿。紿者何如?令郎友謂莒挐曰:“吾二人不相說,士卒何罪?”屏擺佈而相搏,令郎友處下,擺佈曰:“孟勞。”孟勞者,魯之寶刀也,令郎友以殺之。然則何故惡乎紿也?曰:棄師之道也。

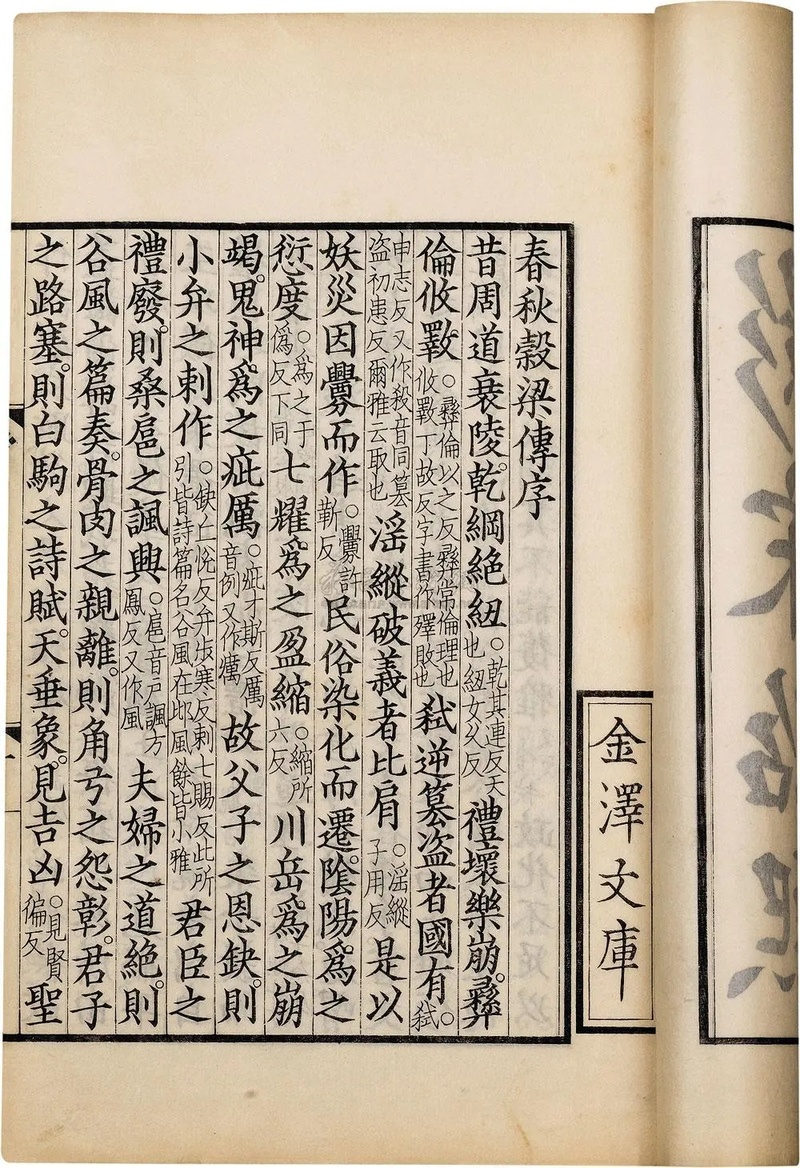

▴《年齡谷梁集解》,清光緒黎氏japan(日本)東京使署刊本

范甯注曰:

江熙曰:“經包養感情書敗莒師,而傳云二人相搏,則師不戰,何故得敗?理自欠亨也。夫王赫斯怒,貴在爰整,子所慎三,戰居其一。季友令德之人,豈當舍三軍之整,佻身獨鬭,潛刃相害,以決勝負者哉?雖千載之事難明,然風味之所期,古猶今也。此又事之否則,傳或掉之。”

楊士勛疏曰:

《老子》云:“以政治國,以奇用兵。”幼子知莒挐之可擒,棄文王之整旅,佻身獨闘,潛刃相爭,據禮雖乖,于權未爽。縱使禮違,猶須申傳。況傳文不知,江生何故爲非乎?又且幼子無輕闘之事,經不應書獲,傳不須云“棄師之道”,既經傳文符,而江熙妄難。范引其說,意亦同之,乃是范掉,非傳掉之。又經書獲,所以惡幼子之紿。今江熙云幼子令德也,則長短獨不信傳,亦是不信經。【13】

《谷梁傳》言魯令郎季友帥師與莒師戰于麗,季友與莒挐屏擺佈而相搏,季友殺莒挐。范甯引江熙之說,認爲“季友令德之人,豈當舍三軍之整,佻身獨鬭,潛刃相害,以決勝負者哉”,即不認爲季友與莒挐相搏而殺之。同時,通過經文“經書敗莒師”,更證當爲師戰。是即疑《谷梁》之記載也。范甯引江熙之說,亦即認同江熙之論,亦有以疑傳也。但楊士勛則認爲,“幼子無輕闘之事,經不應書獲,傳不須云‘棄師之道’”,既然“經傳文符”,則江熙之難傳爲妄論。更進一個步驟說,“又經書獲,所以惡幼子之紿”,即所謂經傳相符,而“江熙云幼子令德也,則長短獨不信傳,亦是不信經”,則進一個步驟推論江熙、范甯疑傳亦疑經。江熙之說能否合適《年齡》經義可以再論,但江熙明確疑傳,以爲“傳或掉之”,“令郎友帥師敗莒師于麗”之事必不如《谷梁》所載,則無疑義。在《年齡》學視域中,《年齡》是最終標準,則如范甯所言,“既不俱當,則固容俱掉”,《谷梁》解經固有所不達經義者,故亦可據經以駁傳。但就《谷梁》專家之學而言,則固當固守《谷梁》一家之學。就此條而言,范甯、江熙之說顯然是駁傳之說,楊士勛爲《谷梁》作疏,雖以范注爲注本,但其焦點在于《谷梁》學,固不克不及駁傳以釋傳也。由是而論,江熙、范甯之說能否合適《年齡》容可再議,但其不符《谷梁》之學則無疑問也。楊士勛以《谷梁》家學而駁之,可謂的當。

由是而論,楊士勛《谷梁疏》所守之一家爲“谷梁”而非范甯,“疏不破注”的原則在《谷梁疏》中并不成立。易言之,楊士勛更象是“疏以釋傳”“疏不破傳”,而非“疏不破注”。假如說孔穎達等所撰《五經正義》,賈公彥《儀禮疏》《周禮疏》、徐彥《公羊疏》等,都是固守注家一家之學,疏是以注爲中間而存在的,那么,《谷梁》因爲范甯注并不守《谷梁》學,而使楊士勛疏成爲了一種特例。雖然無論是孔穎達還是賈公彥、徐彥,都難免有破注之處,但像楊士勛疏這樣“以傳爲宗”,不吝“守傳以破注”,則使楊士勛《谷梁疏》在必定水平上成爲《谷梁》的一種“以疏爲注”之新體,而非僅僅守范甯一家之注。在“疏以釋傳”“疏不破傳”的形式下,楊士勛所作之疏,重要觸及梳理范注、補釋范注所未及者、提煉《谷梁》傳例以及比較三傳異同四個方面。而楊士勛也通過這四方面,在必定水平上重構了《谷梁》學體系與脈絡。

雖然范甯《谷梁集解》不謹守《谷梁》家學,但楊士勛既以范注爲藍本,則其疏自當以范注爲中間。是以,楊士勛雖多有駁注、破注之處,但更包養意思多的則是對范注的梳理,通過梳理范注闡發其義。如隱公元年,“夏蒲月,鄭伯克段于鄢”,范甯注曰:“段有徒衆,攻之爲害必深,故謹而月之。”楊士勛對范甯此條注包養網比較文作了頗爲細致的剖析,其言曰:

案下四年“玄月,衛人殺祝吁于濮”,傳曰:“其月,謹之也。”范云:“討賊例時也。衛進不克不及即討祝吁,致令收支自恣,故謹其時月地點,以著臣子之緩慢也。”此云“爲害必深,故謹而月之”。彼祝吁以仲春弒君,衛人以玄月始討,傳云“其月,謹之也”,明知謹臣子之緩慢。此無歷時之事,傳云“段之有徒衆也”,故知爲害必深,故謹而月爾。莊九年“齊人殺無知”,不書月者,無知雖復歷年,時月尚淺,又無重害,故直書時也。宣十一年“楚人殺陳夏征舒”書月者,爲陳不克不及討而藉外楚力,故禍害深也。【14】

范甯言“段有徒衆,攻之爲害必深,故謹而月之”,但就討賊之例而言,“鄭伯克段于鄢”實爲特例,故楊士勛引下文“玄月,衛人殺祝吁于濮”“齊人殺無知”爲比,以見“討賊”書時書月之體例。是以,楊士勛此條可以說是真正的“疏”,即梳理注文之義。又如文公二年,“八月丁卯,年夜事于年夜廟,躋僖公”,范甯注曰:“年夜事,祫也。時三年之喪未終,而吉祭于年夜廟,則其譏自明。”楊士勛疏曰:

舊解范云其譏自明者,謂吉禘于莊公書吉,此年夜事于年夜廟不書吉者,以同未滿三年,前已書吉,則此亦同譏,故云其譏自明。此解取杜預之意也。然杜云其譏已明,故得以吉禘并之,范云其譏自明,焉知遠比吉禘?蓋范意以喪制未終,不待譏責,其惡足顯,故云自明也。【15】

楊士勛此條疏文梳理了舊解對于范甯此注的懂得,指出其出于杜預之意。同時辨析杜注與范注之差異,辨明范甯“其譏自明”之說與杜預分歧,而是來自對喪制的分歧懂得。這就爲我們懂得范注供給了更爲深層、細致的梳理,利于掌握范注之內涵。又如莊公二十四年,“冬,戎侵曹,曹羈出走陳,赤歸于曹郭公”,《谷梁》曰:“赤蓋郭公也,何爲名也?禮,諸侯無外歸之義,外歸非正也。”范甯引包養俱樂部徐干之說曰:

徐干曰:“郭公,郭國之君也,名赤,蓋不克不及治其國,舍而歸于曹。君爲社稷之主,承宗廟之重,不克不及安之而外歸他國,故但書名以罪而懲之。不婉言赤,復云郭公者,恐不知赤者是誰,將若魯之微者故也。以郭公著上者,則是諸侯掉國之例,是無以見微之義。”【16】

對于范甯引徐干說以注此條,但就此而言,似實有異說,故楊士勛疏曰:

薄氏駁云:“赤若是諸侯,不克不及治國,舍而歸曹,應謂之奔,何故詭例言歸乎?”徐干又云:“不言郭公,疑是魯之微者,若是微者,則例所不書,何得以微者爲譬?”二事俱滯,而范從之者,凡諸侯出走其國者,或爲人所滅,或受制強臣,迫逐茍免,然后書出。今郭公在國包養網車馬費,不自願逐,往曹事等如歸,故以易辭言之,不得云出走也。凡內年夜夫未得命者,例但書名。若使赤直名而無所系,別文同俠等,故又云郭公也。徐干之說理通,故范引而從之。【17】

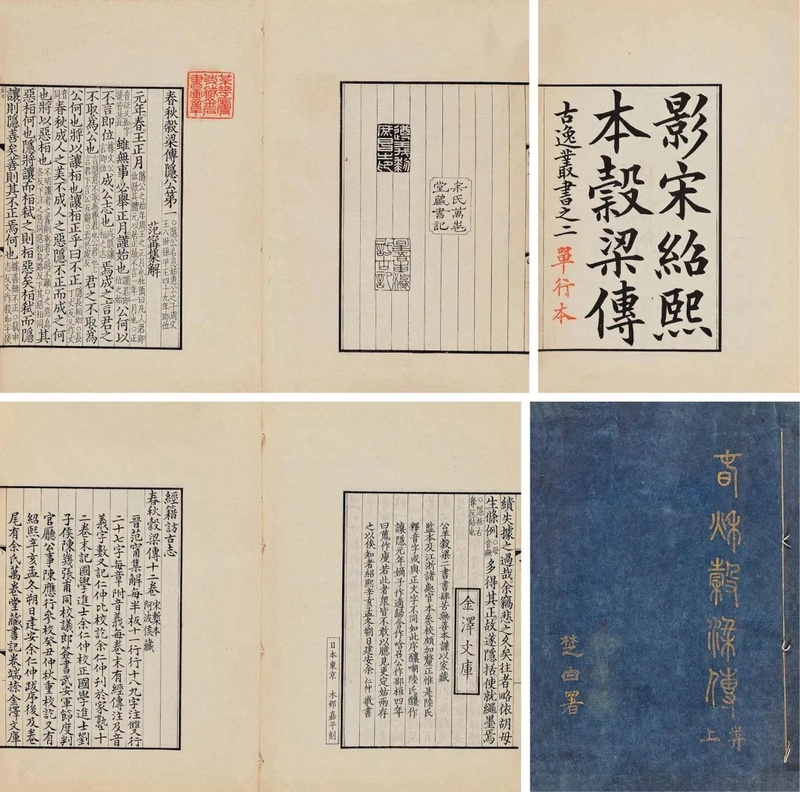

▴《影宋紹熙本谷梁傳》,japan(日本)東京木村嘉平刻本

即對范甯引徐干說之脈絡予以梳理,以使后人明了范甯之注何故這般。與此相仿,莊公元年,“三月,夫人孫于齊”條亦是對范注之梳理;但紛歧樣的是,楊士勛在范注之外,供給了另一種懂得,可謂是對范注之補充。《谷梁》此條發傳曰:

孫之爲言猶孫也,諱奔也。接練時,錄母之變,始人之也。不言氏姓,貶之也。人之于天也,以道授命;于人也,以言授命。不若于道者,天絶之也;不若于言者,人絶之也。臣子年夜授命。

范甯注曰:

臣子則受君父之命,婦受夫之命。若,順。言義得貶夫人。

楊士勛疏曰:

天之道,臣事君、子事父、妻事夫也。夫者妻之天,故曰“人之于天也,以道授命”,謂事夫之道也。臣子之法,當受君父教甜心寶貝包養網令,故曰“于人也,以言授命”。“不若于道者,天絶之也”,謂文姜殺夫,是不順于道,故天當絕之。“不若于言者,人絶之也”,謂臣子不順君父之命,則君父當絕之。“臣子年夜授命”,謂君父既絕天人,臣子受君父之命,故不得不貶也。其注云“臣子則受君父之命”者,解經中“以言授命”也。云“婦受夫之命”者,解“以道授命”也。恐此說非也,但舊爲此解,不得不述。或當“人之于天也,以道授命”,謂順天道以事夫也。“于人也,以言授命”,謂臣受君命也。“不順于道者,天絕之”,天道妻當事夫,今夫人反弒公,是不順天也,故“天絕之”。“不順于言者,人絕之”,謂婦當受夫之命,夫人不受夫命,是不順人也,故“人絕之”。“臣子年夜授命”者,臣謂群下,子謂莊公,上授命于天,下授命于君,是年夜授命也。以其受君之命,故臣子得貶退夫人也。【18】

范甯以“臣子則受君父之命,婦受夫之命”解傳文“人之于天也,以道授命;于人也,以言授命”,但楊士勛在詳細分疏“人之于天也,以道授命;于人也,以言授命。不若于道者,天絶之也;不若于言者,人絶之也”的基礎上,對舊解提出質疑,認爲“恐此說非也”。即對范甯注予以梳理,從而提出對此條傳文的兩種分歧懂得。但其并未明確駁注,僅僅只是提出兩種能夠,以供讀者參酌。事實上,楊士勛對范注之補充頗多,更多的則是在范注之外,補充與范注分歧之舊解與他說。如僖公五年,“冬,晉人執虞公”,《谷梁》曰:“執不言所于地,緼于晉也”,范甯注曰:“時虞已包裹屬于晉,故雖在虞執而不書其處。”楊士勛疏曰:

舊解云執人例不書地,此云“不地,緼于晉也”者,凡執人不地者,亦以地輿可明故也。若晉會諸侯于溴梁,執莒子、邾子,楚合諸侯于申,執徐子,皆因會而執之,則在會可知,故不假言地。至如滅人之國,執人之君,則亦是就國可知也。經若書晉滅虞,則是言其地。今不書滅虞,即不舉滅國之地,不謂執人當地也。所以不言滅虞者,晉命先行于虞,虞已屬晉,故不得言之也。或以爲“執不言所于地”,謂不書執虞公于虞也;“缊于晉也”,謂虞已苞裹屬晉,故不得言也。理亦通耳也。【19】

楊士勛提出舊解以不書地爲執人之常例,但《谷梁》此言,“執不言所于地,緼于晉也”,那么,《谷梁》之說與舊解似乎存在牴觸。范甯僅僅是圍繞傳文書注,而未說起舊解;楊士勛則是在提出舊解的基礎上,對舊解“執人例不書地”之義予以分疏,從而認爲二者并不牴觸。在解決此牴觸的基礎上,又提出“或說”,即在范甯注之外,提出了另一種解釋。楊士勛認爲這種解釋也合適《谷梁》之說,即所謂“理亦通耳”。從而爲此條傳文的解讀供給了更爲豐富的解釋與能夠。而宣公包養價格十二年,“夏六月乙卯,晉荀林父帥師及楚子戰于邲,晉師敗績”條,則是在范甯未注的情況下,供給了舊解與徐邈說兩種解讀指向。《谷梁》曰:“績,功也;功,事也。日,其事敗也。”楊士勛疏曰:

舊解此戰事書日者,爲敗之故也。特于此發之者,二國兵衆,分歧小國之戰,故特發之。徐邈云:“于此發傳者,深閔中國年夜敗于彊楚也。今以曰爲語辭,理足通也。”但舊解爲日月之日,疑不敢質,故皆存耳。【20】

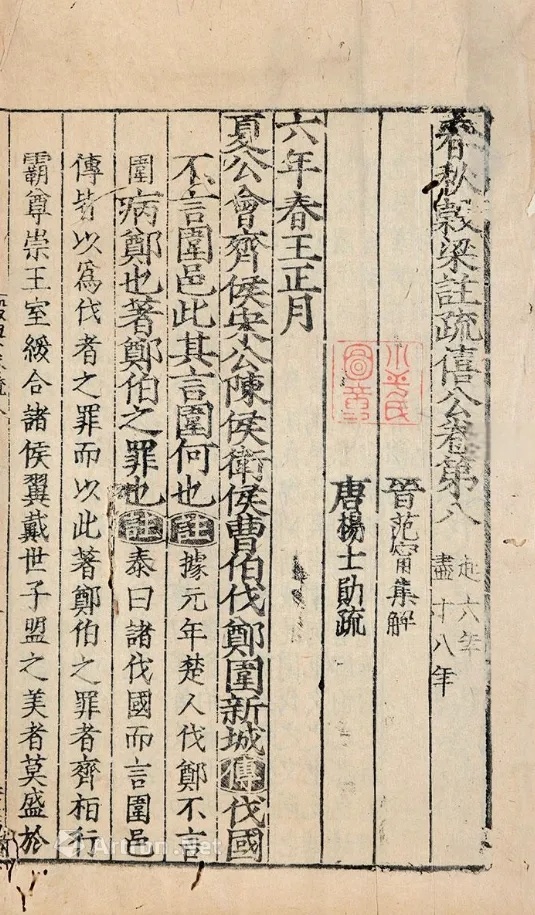

▴《年齡谷梁傳注疏》,明嘉靖李元陽刻本

范甯此條無注,楊士勛提出舊解和徐邈二說,不單補充了前此《谷梁》家對此條之懂得,亦讓我們看到此文存在分歧的懂得。這可以說是保留了分歧的異說,更是對范甯注缺略之補充。就楊士勛對范甯注之補充而言,不單包含范甯未注而楊士勛疏補之者,亦包含范甯已注而楊士勛以爲未完而補說者。如隱公五年,“玄月,考仲子之宮”,范甯注曰:“掉禮宗廟,功重者月,功輕者時,莊二十三年‘秋,丹桓宮楹’是也。”楊士勛疏曰:

考者謂立其廟祭之,成爲夫人也。此所以書之者,仲子孝公之妾、惠公之母,惠公雖爲君,其母唯當惠公之世得祭,至隱分歧祭之,故書以見譏也。不言立者,不宜立。爲庶母筑宮,得禮之變,但分歧于隱之世祭之,故止譏其考,不譏立也。《公羊》《左氏》妾子爲君,其母得同夫人之禮。今《谷梁》知否則者,《喪服記》云:“令郎爲其母練冠麻麻衣縓緣,既葬,除之。”傳曰:“何故不在五服之中也?君之所不服,子亦不敢服也。”鄭玄云:“子,君之庶子。”是貴賤之序,明日庶全別,安得庶子爲君即同明日夫人乎?故谷梁子以爲“于子祭,于孫止”。【21】

范甯注只是就經文書時書月之別出注,而其所以譏者,雖下傳文有述,但范甯并未詳論。楊士勛則就“考仲子sd包養之宮”與“立仲子之功”予以梳理,提出在傳文“禮,庶子爲君,爲其母筑宮,使令郎主其祭也,于子祭、于孫止”的脈絡下,惠公立仲子之宮合禮,而隱公祭之則分歧禮,故“止譏其考,不譏立”了。而其所以這般者,則在禮制所規定之貴賤之序、明日庶之等。谷梁子之說與鄭玄等禮家之說相符。假如沒有楊士勛的梳理、補釋,我們就無法明了《谷梁》何故譏其“考仲子之宮”,亦不知其所譏之依據爲何。

簡言之,楊士勛無論是就范注予以梳理,還是對范注的補充與補釋,抑或是對經傳的補詮,要在疏浚《谷梁》之內涵與脈絡,使《谷梁》之詮釋從范甯《年齡》學的視角從頭回到《谷梁》體系中。

既然楊士勛的目標是要使《谷梁傳》的詮釋從頭回到《谷梁》體系之中,那么,對于《谷梁》義例之梳理即成爲重要任務。楊士勛在梳理《谷梁》傳文和范甯注文的基礎上,提過歸納綜合,對《谷梁》體例作了頗多提煉。如對于日食,楊士勛于隱公“三年春王仲春己巳,日有食之”條下曰:

《谷梁》之例,書日食凡有四種之別,故此“仲春己巳,日有食之”,傳云:“言日不言朔,食晦日也。”桓十七年“冬十初一,日有食之”,傳云:“言朔不言日,食既朔也。”彼是二日食矣。又莊十八年“三月,日有食之”,傳云:“不言日、不言朔,夜食也。”又桓三年“七月壬辰朔,日有食之既”,傳云:“言日言朔,食正朔也。”是有四種之別。【22】

對《年齡》所記日食,依據《谷梁傳》予以梳理和區分。桓公二年,“三月,公會齊侯、陳侯、鄭伯于稷,以成宋亂”,《谷梁》曰:“以者,內爲志焉爾,公爲志乎成是亂也。此成矣,取不成事之辭而加之焉,于內之惡而正人無遺焉爾。”楊士勛曰:

十四年傳云“以者,不以者也”,僖二十一年傳云“以,重辭也”,此傳云“以者,內爲志焉爾”,則“以”有三種之義。范于僖二十一年注云“以有二義矣”者,以“內爲志焉”與“不以”者恰是一事耳。“以成宋亂”者,公也,非諸侯故也,是以云“內爲志焉爾”,其實以者還是不以之例,故注彼爲二事焉。【23】

楊士勛在范甯注的基礎上,對《谷梁》書“以”之例予以梳理和剖析,從而對《谷梁》“以”例予以歸納綜合。楊士勛對《谷梁》傳例之歸納綜合、梳理頗多,可見楊士勛實可謂已成《谷梁》一家之學。但對于《谷梁》學而言,除了對本傳的梳理,或許更爲主要的是,若何在三傳異同中展現《谷梁》之義。要達到此一目標,楊士勛必當逸出范注之外,在辨析《谷梁》脈絡的基礎上,比較三傳異同,探尋《谷梁》傳之脈絡與意義。

可以說,楊士勛《谷梁疏》很年夜水平上是樹立在辨析三傳異同的基礎之上的,蓋惟有辨清《谷梁》與二傳脈絡之異同,才幹談《谷梁》之往取與義例。如僖公“十有六年春王正月戊申朔,隕石于宋五”,范甯注引劉向曰:“石,陰類也;五,陽數也。象陰而陽行,將致隊落。”楊士勛疏曰:

何休云:“石者,陰德之專者也。鹢者,鳥中之廉潔者,皆有似宋襄公之行。宋襄欲行霸事,不納令郎目夷之謀,事事廉潔自用,卒以五年見執,六年終敗,如五石六鹢之數。天之與人,昭昭著明,甚可畏也。”賈逵云:“石,山岳之物。齊,年夜岳之胤。而五石隕宋,象齊桓卒而五令郎作亂,宋將得諸侯而治五令郎之亂。鹢退,不成之象,后六年,霸業退也。鹢,水鳥,陽中之陽,象君臣之訟鬩也。”許慎《異義》載《谷梁》說云:“隕石于宋五,象宋私德劣國小,陰類也。而欲行蠻橫,是陰而欲陽行也。其隕,將拘執之象也。是宋公欲以諸侯行皇帝道也。”六鹢退者,鄭玄云:“六鹢俱飛,得諸侯之象也。其退,示其德性不進,乃至敗也。得諸侯,是陽行也。被執敗,是陰行也。”是二說與劉向合耳。其何休、賈逵之言,并是《公羊》《左氏》舊說,非《谷梁》意也。【24】

楊士勛此疏實是緊扣范甯注而發,其言許慎引《谷梁》說、鄭玄說與劉向說合,實以劉向爲《谷梁》家,許慎引《谷梁》家說,而鄭玄之言亦爲《谷梁》之說,即皆《谷梁》家言。其引許慎、鄭玄之說,實可視爲對劉向說之深化與細化。而同時提出何休、賈逵說,則是意在辨析此條存在三傳異說,而《谷梁》與二傳分歧。事實上,就包養站長此條而言,何休、賈逵之言雖與劉向、許慎、鄭玄分歧,但似仍有包養網心得可通之處。但楊士勛之所以定要予以辨析,便是要指明三傳不成通說之意。就此點而言,更爲明顯的是,三傳明包養女人顯存在解釋歧異之時,楊士勛對不成用二傳之說的強調。如文公四年,“夏,逆婦姜于齊”,《谷梁包養甜心》曰:

其曰婦姜,爲其禮成乎齊也。其逆者誰也?親逆而稱婦,或許公與?何其速婦之也?曰:公也。其不言公,何也?非成禮于齊也。曰婦,有姑之辭也。其不言氏,何也?貶之也。何爲貶之也?夫人與有貶也。

楊士勛疏曰:

宣元年已有傳,今故深發之者,彼書夫人,此直云婦姜,嫌文異也,故彼此明之。以彼稱夫人,又書至,此否則者,《公羊傳》曰:“其謂之逆婦姜于齊何?娶于年夜夫者,略之也。”徐邈亦以爲不書至、不稱夫人,下娶賤,略之。若以諸侯下娶年夜夫便爲略賤,則年夜夫亦不得上娶諸侯,且皇帝得下婚諸侯,何爲諸侯不得下娶年夜夫?是《公羊》之言,不成以解此也。蓋不稱夫人包養甜心網,不言至者,以其婦禮成于齊,故異于余稱。傳云“夫人與有貶也”者,解不稱氏之意,非釋不稱夫人也包養網車馬費。【25】

楊士勛起首梳理《公羊傳》對于經文此條不書夫人而稱婦姜的脈絡,從而引出作爲《谷梁》家的徐邈說,即將徐邈說的依據指向《公羊傳》。進而指出,“若以諸侯下娶年夜夫便爲略賤,則年夜夫亦不得上娶諸侯,且皇帝得下婚諸侯,何爲諸侯不得下娶年夜夫”,即《公羊》之分歧理處。故就包養合約《谷梁》脈絡而言,必不克不及引《公羊》以解之。從而,在解讀《谷梁》與《公羊》之異的基礎上,提出其懂得的《谷梁》學解讀。事實上,就是在詮釋包養價格ptt此條的《谷梁》學脈絡。【26】

▴監本《年齡谷梁傳注疏》,元刻元印本

因爲楊士勛《谷梁疏》的目標在于梳理《谷梁》詮釋脈包養心得絡,是以,三傳異同之比較僅可謂是第一個步驟任務,更主要的是在比較之后,對《谷梁》學脈絡予包養條件以梳理與詮釋。上文“逆婦姜于齊”條實即指向了對《谷梁》學脈絡的梳理,但此條之梳理并不算典範,我們可以來看隱公二年,“十有仲春乙卯,夫人子氏薨”條。《谷梁》曰:“夫人薨不地。夫人者,隱之妻也。卒而不書葬,夫人之義,從君者也。”對于“夫人子氏”之成分,范甯并非出注,但此條三傳之解讀皆異。楊士勛疏曰:

《左氏》以子氏爲桓公之母,《公羊》以爲隱公之母,《谷梁》知是隱公之妻者,以隱推讓,據其爲君而亦稱公,故其妻亦稱夫人也。夫既不葬,故其妻亦不葬,以經文高低合適,故爲隱妻。而《左氏》桓未爲君,其母稱夫人,是亂明日庶也。《公羊》以爲隱母,則隱見爲君,何故不書葬?若以讓不書葬,何爲書夫人子氏薨?故谷梁子以爲隱妻也。【27】

對于“夫人子氏”,《左傳》以爲桓公之母,《公羊》以爲隱公之母,《谷梁》則以爲隱公之妻。對于這種明顯的三傳異說,楊士勛對《谷梁》何故認爲其爲隱公之妻予以梳理。其以“以隱推讓,據其爲君而亦稱公,故其妻亦稱夫人”,同時以“夫既不葬,故其妻亦不葬”爲證,認爲《谷梁》之說爲確。楊士勛的詮釋,或許說《谷梁傳》的解讀,能否就是《年齡》之義可以再論,但就楊士勛而言,其疏確實是梳理了《谷梁》此條之脈絡,讓我們懂得了《谷梁》文本背后的深層內涵,可謂的當。隱公七年“滕侯卒”條亦復如是。《谷梁》釋曰:“滕侯無名,少曰世子,長曰君,狄道也,其不正者名也。”楊士勛疏指出三傳之別,并予以詮釋曰:

《左氏》以滕侯無名爲未聯盟,故薨不得以名赴。《公羊傳》云:“滕侯何故不名?微國也。微國則其稱侯何?《年齡》貴賤不嫌同號,美惡不嫌同辭。”今《谷梁》以爲用狄道也,故無名者。若《左氏》以爲未聯盟,故不名。何爲《年齡》包養犯法嗎之內,亦有不盟而書名者?若《公羊》以爲微國不名,則邾子克、許男新臣何故名?故谷梁子以爲用狄道也,本來無名字。【28】

對于滕侯無名之緣由包養網站,《左傳》以爲“未聯盟,故薨不得以名赴”,《公羊》以爲“微國”,而《谷梁》則以爲滕用狄道而本無名字。楊士勛通過反推,即“若《左氏》以爲未聯盟,故不名。何爲《年齡》之內,亦有不盟而書名者”,則《左傳》之說不克不及成立;“若《公羊》以爲微國不名,則邾子克、許男新臣何故名”,則微國之君亦書名,故《公羊》說不克不及成立。通過消除《左傳》《公羊》二說,事實上并不克不及就證明《谷梁》之說即爲確解。如范甯所言,“凡傳以通經爲主,經以必當爲理,夫至當無二而三傳殊說,……既不俱當,則固容俱掉”,《左傳》《公羊》解讀之誤并不克不及就指向《谷梁》之確。但楊士勛與范甯之異就在于,范甯是《年齡》家,其雖以《谷梁》爲注釋藍本,但其目標在于通經;但楊士勛則是要抉發《谷梁》一家之學,故其重在比讀三傳之異同,而異中唯以《谷梁》爲準的。是以,也可以認爲,楊士勛比讀三傳以詮釋《谷梁》脈絡之真確,事實上就在必定水平上指向了“《谷梁》善于經”的字面意義,即《谷梁》較二傳所釋更合適《年齡》之義。

可以說,就今朝存世之《谷梁》學著作而言,楊士勛《谷梁疏》可謂是第一本真正意圖固守《谷梁》一家之學的著作。如范甯所言不虛,其注《谷梁》之前,《谷梁》注本多引據二傳以爲說,而范注亦復意在《年齡》而非《谷梁》,那么,楊士勛實可稱得上第一位真正的《谷梁》學專家,而其《谷梁疏》亦可謂第一本真正的《谷梁》一家之書。所以而論,楊士勛《谷梁疏》亦可謂是“《谷梁》正義”。

【注釋】

①《四庫全書薈要·撮要》,《景印摛藻堂四庫全書薈要》第三十三冊《年齡谷梁傳注疏》,世界書局1988年2月版,第3頁。《谷梁注疏》之《薈要撮要》與《總目》存在較年夜差異,故此用《薈要撮要》之說,而非《總目》。

②金毓黼編:《文甜心花園溯閣四庫全書撮要》,中華書局2014年7月版,第472-473頁。

③參見牟潤孫《論儒釋兩家之講經與義疏》,《注史齋叢稿(增訂本)》,中華書局2009年6月版,第88-155頁。關于南北朝唐初之義疏學,亦可參看喬秀巖《義疏學興起史論》,三聯書店2017年12月版。

④“疏不破注”一向作爲唐初以降疏體的基礎特點被學界所接收,近年呂友仁對此觀念予以檢討,認爲《五經正義》之疏皆可破注,爲學界供給了更爲精確的認識。但筆者以爲,《五經正義》中天然存在所謂“疏以破注”的情況,但這并不是廣泛現象,而只是當經、傳、注分歧時的特別處理。詳見呂友仁《孔穎達義例研討》,上海古籍出書社2019年8月版。

⑤孔穎達:《禮記正義序》,《禮記正義》,《十三經注疏》第五冊,藝文印書館1973年5月版,第4頁。

⑥孔穎達:《年齡正義序》,《左傳注疏》,《十三經注疏》第六冊,藝文印書館1973年5月版,第3-4頁。

⑦孫詒讓撰,汪少華收拾:《周禮正義》,中華書局2015年11月版,第9頁。

⑧皮錫瑞撰,吳仰湘收拾:《經學歷史》,《皮錫瑞選集》第六冊,中華書局2015年9月版,第66頁。

⑨劉師培撰,萬仕國點校:《國學發微》,《儀征劉申叔遺書》第四冊,廣陵書社2014年2月版,第1416頁。

⑩《年齡正義序》曰:“雖課率庸鄙,仍不敢自專,謹與朝請年夜夫國子博士臣谷那律、故四門博士臣楊士勛、四門博士臣朱長才等,對共參定。”(《左傳注疏》,第4頁)就是而言,則楊士勛當爲《左傳正義》之重要編撰者。

⑪孔穎達:《年齡正義序》,《左傳注疏》,《十三經注疏》第六冊,第3頁。

⑫范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷七,《十三經注疏》第七冊,藝文印書館1973年5月版,第72-73頁。

⑬范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷七,《十三經注疏》第七冊,第70頁。

⑭范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷一,《十三經注疏》第七冊,第10頁。

⑮范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷十,《十三經注疏》第七冊,第99頁。

⑯范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷六,《十三經注疏》第七冊,第60頁。

⑰范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷六,《十三經注疏》第七冊,第60頁。

⑱范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注包養一個月價錢疏》卷五,《十三經注疏》第七冊,第44頁。

⑲范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷七,《十三經注疏》第七冊,第75-76頁。

⑳范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷十二,《十三經注疏》第七冊,第121頁。

21范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷十二,《十三經注疏》第七冊,第121頁。

22范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷一,《十三經注疏》第七冊,第14頁。

23范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷三,《十三經注疏》第七冊,第29頁。

24范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷八,《十三經注疏》第七冊,第84頁。

25范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷十,《十三經注疏》第七冊,第100-101頁。

26當然,楊士勛《谷梁疏》并不是完整不消二傳之說,而是二傳之說不克不及與《谷梁》相牴觸。如僖公三十年,“夏六月,公會王人、晉人、宋人、齊人、陳人、蔡人、秦人盟于翟泉”,《谷梁》無傳,楊士勛疏曰:“何休注《公羊》云晉文德衰,故微者往會。今《谷梁》既無傳注,或若何說,‘王人’以下皆是微也。”即用何休之說。楊士勛用《左傳》、《公羊》、何休、杜預之說亦不少,但要在不與《谷梁》相違爲條件。

27范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷一,《十三經注疏》第七冊,第14頁。

28范甯注,楊士勛疏:《年齡谷梁注疏》卷二,《十三經注疏》第七冊,第22頁。

責任編輯:近復

發佈留言